|

| Le Petit Journal - supplément illustré numéro 1057 du dimanche 19 février 1911 - la peste en Mandchourie |

III. La Peste de Chine au XIXe-XXe siècle : des progrès modernes dans le combat contre la maladie inégalement répartis, témoignant des fractures de développement entre les pays

A) L’inégalité de la propagation et de la transmission des épidémies de peste due à la mondialisation.

- 1) La peste est-elle une maladie dépendant de phénomènes biologiques indépendants de l’être humain ?

L’épidémie de peste en Chine débuta lors de la chasse de « tabargan », un rongeur similaire à la marmotte.

La peste débutant dans la province de Yunnan en Chine en 1855 est qualifiée de plus modeste dans sa propagation et transmission mondiale du fait d'un nombre de rats noirs (rattus rattus) moins important à cette période, qui réduit donc le nombre de puces potentiellement contaminées par la peste. En effet, à partir du XVIIIème siècle les rats surmulots, plus gros et plus agressifs remplacent les rats noirs. Ces surmulots sont plus résistants au bacille de la peste Yersinia Pestis que le rat noir, ce qui expliquerait en partie la plus faible propagation de la peste dans les années 1898 à 1908(Vitaux, 2015). L’épidémie de peste en Chine débuta lors de la chasse de « tabargan », un rongeur similaire à la marmotte. Ces animaux étaient chassés habituellement par des Mongols afin de vendre leurs peaux aux Russes. Mais ces marmottes furent infectées du bacille avant leur hibernation, et les chinois désireux de chasser également, mais n’ayant pas les connaissances nécessaires à propos de cette chasse s’infectèrent alors de la peste (Pao, 1911). De fait, l’être humain serait dans ce cas en partie responsable de sa propre infection, de la transmission du bacille par anthropozoonose, au contact des marmottes d'Asie centrale. Ce récit d'une explication possible du début de la peste de Chine en 1855 rappelle l'hypothèse du début du covid-19 avec la transmission du coronavirus sars-cov 2 par le pangolin, et premièrement par les chauves-souris qui est un animal particulièrement sensible à ce genre de virus.

1.2) Les rites démonologiques en Chine : une différence de connaissance accentuant l’épidémie de 1855

Le fléau de la peste serait encore au XXème siècle une punition divine, à laquelle se mêle des démons épidémiques yigui, contre laquelle seule des actions de repentirs et des pratiques apotropaïques (chassant le malheur) peuvent être efficaces.

L’isolement prophylactique, la surveillance microbienne et l’éradication systématique des rats et des puces sont établis après la découverte du rôle du la puce du rat en 1898 en Europe. En revanche, ces connaissances des chercheurs occidentaux sont encore méconnues en Chine au début du XXe siècle. C’est pourquoi les Chinois se livraient encore à des processions pour « chasser les diables de la peste » en 1902, et défilaient pendant l’épidémie avec les cinq statues de demi-dieux « protecteurs contre la peste ». Ces traditions de rituel exorciste et incantatoire proviennent des empires antiques Shang et Zhou, ainsi que de la religion taoiste, bouddhiste et confucianiste. Le fléau de la peste serait encore au XXème siècle une punition divine, à laquelle se mêle des démons épidémiques yigui, contre laquelle seule des actions de repentirs et des pratiques apotropaïques (chassant le malheur) peuvent être efficaces. Ainsi, des processions furent organisées à Beihai en 1910 et à Haikou en 1926. De même, au XVIIème siècle, des processions honorant ces mêmes dieux avaient lieu à Fuzhou et à Taiwan (Bretelle-Establet, 2014).

Ces rituels consistaient jusqu’à la première partie du XXe siècle à brûler des solutions inflammables, souffler du feu, claquer des pétards dans les lieux où des rats mouraient à la vue de tous. Ces morts de rats étaient considérées “comme une manifestation de la colère des dieux ou démons”. Cette culture chinoise processionnaire a donc grandement aggravé la propagation de la peste (surtout si elle était de nature pulmonaire). La méconnaissance du bacille de la peste, de la puce et du rat a donc favorisé la propagation et la transmission de l’épidémie (Bretelle-Establet, 2014).

|

| Divinités chinoises des maladies et guérisseurs |

- 3) L’anamédie indienne : un bilan désastreux, l’être humain responsable ?

La création du mot « anadémie » a été proposée pour désigner l’addition de cas sporadiques, en opposition à la multiplication de ces cas par le processus interhumain de l'épidémie. Marcel Baltazard dans ses Chroniques à l'OMS, 1960.

La peste en Inde est aujourd’hui qualifiée d’anadémie et non d’épidémie. Une anamédie est une maladie de l’homme, contagieuse ou non, d’allure épidémique endémique ou sporadique, dont les cas ont une seule et même origine commune. “La création du mot « anadémie » a été proposée pour désigner l’addition de cas sporadiques, en opposition à la multiplication de ces cas par le processus interhumain de l'épidémie” (Baltazard M., Chronique OMS, 1960, (11), p421-428). Dans le cas de l’Inde, la multiplication de petits foyers pesteux, souvent familiaux et isolés dans des régions rurales, conduit finalement à un lourd bilan de 12 millions de morts de 1898 à 1958. On peut ici se fier aux analyses de Marcel Baltazard, qui déclare 6 millions de morts de 1898 à 1908 en additionnant “les cas par canton, district et province”. En effet, on décompte par exemple 72 613 villages touchés par des foyers de pestes en Inde de 1905 à 1906. Ce phénomène semble donc être un phénomène de transmission de l’épidémie du rat à l’homme par l’intermédiaire des puces et non pas une propagation épidémique interhumaine à plus grande échelle dans un ville ou des quartiers insalubres. Par exemple, une personne contaminée dans un foyer par une piqûre de rats va infecter ses proches et les personnes venues à ses funérailles au contact des vêtements ou du corps du défunt(Audoin-Rouzeau, s. d.).

- 4) Une épidémie particulière d’une transmission interhumaine au Moyen-Orient ?

L'être humain n'est pas le principal acteur en terme de propagation au Moyen-Orient, puisque d'autres puces autre que pulex irritans participèrent aux développements d'épidémie de peste par transmission direct.

Des recherches de Marcel Baltazard, alors épidémiologiste de l’institut Pasteur, du XXe siècle ont prouvé l'absence de rats dans les régions moyen-orientales s’étendant du Kurdistan à la Syrie jusqu’au fleuve de l’Euphrate au milieu du XXème siècle, favorisant alors la théorie de transmission de peste interhumaine. En effet, sans rats, Baltazard voit la puce de l’homme pulex irritans comme responsable de ces pestes. Cette étude met donc en avant une différence de propagation avec tous nos exemples précédents puisqu’elle implique la fameuse puce de l’homme : pulex irritans. De fait, l’être humain participerait à la propagation de la peste bubonique : lors du décès de l’individu les puces quittant le cadavre cherchent un autre hôte. Elles sont alors capables d’infecter un individu par de nombreuses morsures (chaque puce transportant sur ces trompes une infime quantité du bacille de la peste). D’un autre côté, la peste pulmonaire décimait à Samaleh et Kaderabad une cinquantaine de personnes en 1962, ce qui donne un autre argument en faveur d’une transmission d’homme à homme par propulsion de gouttelettes infectées (Audoin-Rouzeau, s. d.).

Cependant Frédérique Audouin-Rouzeau va plus loin dans son analyse. Selon elle, la puce de l’être humain n’est pas la véritable raison de ces bouffées épidémiques, ayant surgit dès 1773, avec en 1831, 60 000 morts de la peste à Bagdad sur 150 000 habitants. En effet, deux autres puces sont mises en cause : Xenopsylla Buxtoni (puce des hamsters et souris) et Xenopsylla Astia (puces des grandes gerbilles et bandicots) pour leur proximité avec des habitations humaines. On qualifie d’ailleurs ces puces de puces “libres” car elles peuvent piquer l’humain tout comme les animaux. Ainsi l'être humain n'est pas le principal acteur en terme de propagation au Moyen-Orient, puisque d'autres puces participèrent aux développements d'épidémie de peste par transmission direct.

|

La peste dans le Kurdistan persan : rapport / du Dr Castaldi. 1872 |

Ainsi, la propagation de la peste dépend de nombreux facteurs biologiques et humains accentuant ou non l’émergence d’épidémies. L’homme est dans certains cas le principal responsable à Yunnan en Chine, inconscient du risque de zoonose. On observe par ailleurs, notamment en Europe et en Amérique du Nord, des progrès hygiéniques et médicaux qui ralentissent fortement les épidémies de peste à une dizaine de morts à Paris en 1920 (Peste des chiffonniers), à Glasgow, à Porto etc.

B. Les progrès médicaux du XIXème siècle : un homme de plus en plus conscient des risques épidémiques ?

- 1) Les avancées bactériologiques européennes : l’homme désormais régulateur de la peste

Ces découvertes scientifiques sur les micro-organismes, ainsi que la découverte du bacille de la peste par Alexandre Yersin en 1894 rassurent la théorie contagionniste, permettant alors de libéraliser les quarantaines strictes et la désinfection systématique des lieux insalubres.

Les premières avancées bactériologiques se manifestent après la peste de 1720 qui frappa le sud de la France dans les régions du Haut Languedoc, la Provence et Marseille. La mortalité et la panique qui en sont issues renforce les mesures de quarantaines, les contrôles aux frontières et augmente les « barrières de pestes ».

Mais c’est surtout les avancées de Louis Pasteur (1822-1895) qui réduit les cas de peste de Chine en Europe. Ce dernier constate une preuve essentielle pour la médecine du XIXème siècle, il affirme enfin la notion de « contagion » dans les milieux scientifiques suite aux expériences de Rayer de 1837 sur le caractère contagieux de la morve. En effet, quoique admise par les pouvoirs politiques, la notion de contagion était encore source de controverse. Mais ces découvertes scientifiques sur les micro-organismes, ainsi que la découverte du bacille de la peste par Alexandre Yersin en 1894 rassurent la théorie contagionniste, permettant alors de libéraliser les quarantaines strictes et la désinfection systématique des lieux insalubres (Hildesheimer, 1993). A la fin du XIXème siècle, le Brésil et les États-Unis ont mené des campagnes contre la peste, que l’on surnomme parfois “le front de la peste”, elles réduisaient considérablement le risque d’épidémie : quarantaine, contrôle systématique des navires, réduction de l’entrée sur le territoire etc. (Debord, Binder, Salomon et Roué, 2002).

- 2) L’arrivée des mesures prophylactiques urbaines : l’homme contre l’épidémie

Ces avancées d’hygiène, décidées par les pouvoirs publics, appuyées sur des recherches scientifiques en bactériologie et épidémiologie, permettent de réduire la propagation des épidémies de peste et surtout de les prévenir.

L’hygiène publique s’impose au XIXème siècle, J.Rochard disait notamment à ce propos que “les maladies épidémiques ne s’implantent pas dans les villes bien entretenues”. Ainsi, un Conseil de salubrité est créé à Paris en 1802 et par la suite dans d’autres villes françaises. Cette institutionnalisation de l’hygiène en ville permet une surveillance accrue des épidémies. Dès 1848 le Comité consultatif d’hygiène publique de France permet de surveiller plus rapidement les débuts d’épidémies. De plus, les mesures politiques sont nombreuses au XIXème siècle afin de renforcer les contrôles sanitaires dans les ports. La réforme du service sanitaire en 1850 réduit par exemple les entraves de quarantaines dans les ports français. Dans ce sens, des travaux urbains issus de la loi du 13 avril 1850 sont organisés afin de lutter contre les logements insalubres. Ils engagent la construction d’égouts et le drainage des marais dans les campagnes. Ces avancées d’hygiène, décidées par les pouvoirs publics, appuyées sur des recherches scientifiques en bactériologie et épidémiologie, permettent de réduire la propagation des épidémies de peste et surtout de les prévenir(Hildesheimer, 1993).

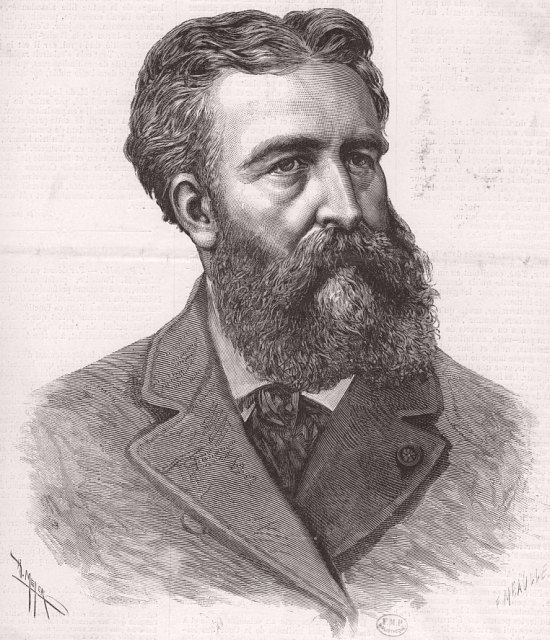

Le préfet de la Seine à la fin du XIXème siècle, Monsieur Poubelle prit la mesure d’interdire la pratique du chiffonnage en proposant aux colocataires d’un immeuble un récipient permettant de mettre les ordures ménagères en attendant le passage du tombereau. Il donna par la suite son nom à cette révolution hygiénique de 1883. Néanmoins, le chiffonnage perdurera dans les poubelles de la ville de Paris. Mais cette mesure permit aux habitants d’éviter la prolifération de rats et la multiplication de puces dans des ordures laissées à ciel ouvert(La peste des chiffonniers, s. d.).

|

| Portrait d'Eugène Poubelle |

- 3) La peste des chiffonniers de Paris en 1920 : le poids des inégalités économiques et sociales

Les puces étant habituellement dans les tissus et les lieux insalubres, les chiffonniers furent frappés de plein fouet.

Nous avons donc vu l’impact des nombreux progrès d'hygiène dans les villes. Cependant des quartiers furent laissés à l’abandon par les autorités sanitaires. En France, les quartiers de chiffonniers, situés généralement dans les faubourgs parisiens et les nouveaux quartiers (XIIème et XIIIème arrondissements notamment), attiraient particulièrement les rats dès le XVIIe siècle. En effet, les chiffonniers ramassaient des chiffons sales, des os, des peaux d’animaux et des immondices impropres pour subvenir à leurs besoins en vendant et en triant les déchets. Or les puces étant habituellement dans les tissus et les lieux insalubres, les chiffonniers furent frappés de plein fouet. Ces progrès d'hygiène ne sont donc pas infaillibles : une partie des chiffonniers fut victime de l’arrivée de la peste en France, formant l’un des seuls foyers de contamination à cette période. Par ailleurs, les autorités minimisèrent les risques en ne nommant pas cette peste de “peste” mais d’une soit-disant “maladie n°9”, afin d’éviter tout mouvement de panique de masse (cf la partie n°II) vu au cours du Moyen Âge et qui engendrèrent des conséquences catastrophiques.

Toutefois il convient de relativiser l’importance de cette peste des “chiffonniers” qui fit 34 morts comparés aux 500 000 morts de la grippe espagnole les deux années précédentes. De plus, ce ne sont pas forcément des chiffonniers qui furent contaminés, mais parfois des gardiens d’immeuble jetant des rats à la poubelle, des familles faisant la veillée mortuaire de leurs proches morts de la peste ou encore des enfants allant jouer trop près des lieux de déchetterie(Tonerre-Seychelles, s. d.).

| Les chiffonniers de paris Crédit Photo institut pasteur |

| 4 Place Pinel, Passage Doré. 13.arron., Eugène Atget, 1900-1901 |

Podcast intéressant de France Culture à ce sujet !

Les épidémies de Pestes à l'origine de la santé publique

Les progrès d’hygiènes mêlant avancées scientifiques et politiques sanitaires ont permis, notamment en Occident, de réduire considérablement le nombre de victimes de peste dès le XIXe siècle. Cependant, ces avancées n’excluent pas la résurgence de ces épidémies, et surtout de dérives militaires et sociales dues à la peste.

C. Les Impacts sociaux et politiques de la Troisième Peste dans le monde.

- 1) La continuité de la recherche de bouc-émissaires lors des épidémies du XXème siècle

Les êtres humains ont sans cesse chercher à se décharger sur un prétendu responsable du désastre.

La persécution des diasporas chinoises à San Francisco est caractéristique des épidémies de peste. Les êtres humains ont sans cesse chercher à se décharger sur un prétendu responsable du désastre. Lors de la troisième épidémie de peste chinoise arrivant à partir de l’année 1900 aux États Unis, le racisme anti-chinois s’est décuplé lorsque les contemporains fransicanais.es ont qualifié cette épidémie de peste « asiatique ». En effet, le quartier de Chinatown surpeuplé et qui était caractérisé par un manque d’hygiène fut l’un des premiers quartiers de San Francisco touché par l’épidémie de peste. Chinatown fut alors témoin de persécutions et d’actes violents à l’égard de ses habitants entre 1900 et 1904 lorsque l’épidémie faisait rage. Cependant, ce racisme anti-asiatique était déjà bien présent depuis le milieu du XIXème siècle aux États-Unis. L'épidémie de peste n’a donc fait qu'accentuer ce racisme déjà présent : lorsque les mines d’or furent découvertes en Californie en 1848, l’arrivée des « Gold seekers » chinois fut diabolisée. On parlait de « Yellow Scare », du fait d’une massive arrivée d’immigrés chinois, venant concurrencer les autres immigrés latinos, ou bien les américains immigrant vers l’ouest à la recherche de terre cultivable. Ces phénomènes sociaux de persécution dus aux origines sont encore très présents. Ils ont été relevés lors de l’épidémie de sars-cov 2 dans de nombreux pays européens dont les États unis, à l’égard de population asiatique(Vavlas, 2010).

during the plague outbreak of 1900. |

- 2) L’utilisation de la peste comme arme biologique moderne au XXème siècle

L’homme fut donc dans ces cas précis le responsable de la propagation de la peste parmi des populations civiles du fait de cet usage militaire du bacille de la peste.

La peste fut également utilisée comme arme bactériologique lors de la Première guerre mondiale en 1915 par les Allemands contre les Russes, en propageant le bacille de la peste dans la ville de Saint-Pétersbourg. De plus, dès 1929 l’URSS ouvrit un centre de recherche sur les armes biologiques à côté de la Mer Caspienne où il testait l’utilité militaire de la peste. De même, en Mandchourie en 1931, le général japonais Shiro Ishii, chef de la fameuse unité 731, débuta des expériences humaines de peste sur des prisonniers de guerre chinois. Dans la continuité des recherches de l’unité 731, l’aviation japonaise déploya une grande quantité de puces infectées par la peste, ainsi que du riz, par le biais de bombes à fragmentation. Ces attaques biologiques japonaises ont ciblé 11 villes chinoises (Hudson, s. d.). L’homme fut donc dans ces cas précis le responsable de la propagation de la peste parmi des populations civiles du fait de cet usage militaire du bacille de la peste. Les conséquences de ces actions militaires sont encore difficiles à évaluer. Le bacille de la peste aurait été utilisé par l’armée américaine en 1952 face à la Corée du Nord, lors de la Guerre de Corée par l’intermédiaire d’insectes porteurs de la peste. Mais cette hypothèse a par la suite été démentie par les Américains. L’intervention américaine en Irak en 2003 a également été source de controverse pour des accusations d’un usage du bacille de la peste sur des populations civiles ou contre les forces ennemies(Debord, Binder, Salomon et Roué, 2002).

Ainsi la propagation d’une maladie infectieuse est une arme redoutable, dont l’utilisation est lourdement surveillée par de nombreuses agences, comme la 'War Research Service' créée en 1942 aux États-Unis, chargée de “réduire la vulnérabilité du pays en cas de guerre biologique”(armes_biologiques_dias.pdf, s. d.). L’exemple du sars-cov 2 montre toutefois que ce type de pratique pourrait être contre-productive du fait de la mondialisation, les propagateurs pourraient voir leur propre population contaminée par la bactérie propagée.

Laboratoire de chimie synthétique situé à Rochester, au siège de la compagnie, dans le Kodak Park en 1920. |

- 3) La peste, une maladie encore d’actualité ?

En 2017 une épidémie de peste a fait rage à Madagascar. Du 1er août au 22 novembre, 2348 personnes ont été contaminées, et 202 en sont décédées selon l’OMS. De fait, l’angoisse que peut susciter une résurgence de la peste, davantage résistante aux antibiotiques, pose la question d’un éventuel retour d’une transmission de la peste dans notre monde “moderne”, ainsi que d’une propagation facilitée par la mondialisation.

Les scientifiques de l'Institut Pasteur qualifient ces pestes malgaches de maladie endémique, c'est-à-dire qu’elles reviennent d’année en année lorsque le contexte y est propice. Ces pestes buboniques sont souvent pulmonaires : hautement létales et se transmettant par des voies respiratoires. Elles surviennent souvent dans les Hautes terres centrale à 800m d’altitude. Cette propagation rapide alerte chaque année les autorités sanitaires, qui ne parviennent pas à sauver l’ensemble des infectés du bacille. A Madagascar ces transmissions anthropo-zoonotiques sont difficiles à éviter du fait de la localisation reculée de ces foyers et d’un grand niveau de pauvreté. Le retour des infections pestueuses peuvent être due à la longue survie du bacille de la peste dans les terriers de rongeurs, souvent dans des régions montagneuses(L’épidémie de peste pulmonaire de 2017 à Madagascar caractérisée par les chercheurs, 2019). Effectivement, après les périodes d'hibernation animales, le bacille affecte fréquemment des animaux se rapprochant des habitations. Cependant, les mesures prises suite à l’épidémie de sars-cov 2 (masques, distanciation physique…) pourraient réduire les risques de propagation de peste du fait d’une connaissance désormais commune des précautions en cas de crise sanitaire. En revanche, les transmissions en milieu rurale dues à des piqûres de puces demeurent plus difficiles à éviter.

Enfin, la mise en place d’un protocole sanitaire le 12 mai 2018 vis à vis des enterrements et cérémonies mortuaires par l’OMS a permis de limiter des possibles contaminations post-mortem à Madagascar. Certaines familles malgaches ont par exemple pour tradition d'exhumer les cadavres et de les retourner chaque année. Mais le risque de survie du bacille dans la tombe avait obligé les autorités sanitaires d’interdire ce type de pratique pendant 7 ans aux familles. Pour ce qui est de l’inhumation un protocole sanitaire avait été mis en place : désinfection, toilettage par des équipes spécialisées, incinération des vêtements et conservation pendant deux jours maximums du cadavre dans un sac mortuaire spécial. Une fois encore, la mise en place de protocole sanitaire autour des enterrements rappelle la situation catastrophique des enterements de mort contaminé du sars-cov 2 dans le monde. Toutefois les risques d’épidémies lors des veillées respectives d'un pestiféré et d'un mort ayant contracté le covid-19 ne sont pas les mêmes, il convient donc de nuancer cette comparaison possible au niveau de la mort dans nos sociétés modernes (Entre santé et tradition : À Madagascar, un nouveau protocole pour l’enterrement des pestiférés, 2018).

| © REUTERS |

Anosibe (Madagascar), le 10 octobre 2017. Tous les marchés sont désinfectés pour lutter contre les rats qui propagent la peste bubonique. AFP/ RIJASOLO |

Bibliographie des citations :

Audoin-Rouzeau Frédérique, 2003, Les Chemins de la peste, le rat, la puce et l’homme, Texto.

Vitaux Jean, 2015, Histoire de la peste, Presses Universitaires de France.

Bretelle-Establet Florence, 2014, « Les épidémies en Chine à la croisée des savoirs et des imaginaires : le Grand Sud aux xviiie et xixe siècles »,. Extrême-Orient Extrême-Occident, vol. , n° 37, p. 21‑60.

Debord T., Binder Philippe, Salomon J. et Roué René, 2002, « Les armes biologiques »,. Topique, vol. no 81, n° 4, p. 93‑101.

Entre santé et tradition : À Madagascar, un nouveau protocole pour l’enterrement des pestiférés, 2018, Imaz Press Réunion : l’actualité de la Réunion en photos. Adresse : http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2018/03/25/la-peste-touche-toujours-la-grande-le-madagascar-l-enterrement-des-pestiferes-evolue,78808.html [Consulté le : 5 mars 2021].

Hildesheimer Françoise, 1993, Fléaux et société : de la Grande Peste au choléra “XIVe-XIXe siècle, Hachette supérieur.

Hudson Christopher, « Doctors of Depravity »,. Mail Online. Adresse : https://www.dailymail.co.uk/news/article-439776/Doctors-Depravity.html [Consulté le : 2 mars 2021].

La peste des chiffonniers, 1982, Adresse : https://www.lhistoire.fr/la-peste-des-chiffonniers [Consulté le : 19 février 2021].

L’épidémie de peste pulmonaire de 2017 à Madagascar caractérisée par les chercheurs, 2019, Institut Pasteur. Adresse : https://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/institut-pasteur-monde/actualites/epidemie-peste-pulmonaire-2017-madagascar-caracterisee-chercheurs [Consulté le : 25 février 2021].

Pao T’oung, 1911, « Mélanges »,. T’oung Pao, vol. 12, n° 1, p. 262‑273.

Tonerre-Seychelles Stéphanie, « Grandeur et misère des chiffonniers de Paris (2/2) »,. Bnf, Gallica. Adresse :https://gallica.bnf.fr/blog/28052020/grandeur-et-misere-des-chiffonniers-de-paris-22?mode=desktop.

Vavlas Belinda A., 2010, Anti-Chinese Discrimination in Twentieth Century America: Perceptions of Chinese Americans During the Third Bubonic Plague Pandemic in San Francisco, 1900-1908, Youngstown State University. Adresse : https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_olink/r/1501/10?clear=10&p10_accession_num=ysu1299600446 [Consulté le : 1 mars 2021].

Kenji Escrive

Aucun commentaire